[da “Eco di Biella” del 16 dicembre 2024, articolo di Danilo Craveia]

La realtà pettinenghese raccontata in questa pagina rievoca, sullo sfondo, quella articolata e fitta delle società vinarie biellesi attive tra Otto e Novecento. Ogni frazione dei villaggi delle valli aveva una mescita strutturata in forma di circolo, club o società cooperativa. Si trattava di portare in maniera capillare il vino a tutte le comunità ed era questa la funzione di quei sodalizi. Una sorta di sistema sanguigno in grado di irrorare un ampio tessuto sociale basato per non pochi versi sulla disponibilità di vino a buon mercato. In controluce, poi, i documenti di Livera di Pettinengo attestano una densa rete di produttori locali che, vendemmia dopo vendemmia, forniva vino a basso costo (forse anche a bassa qualità) rispetto a quello astigiano, monferrino o toscano. Da Lessona a Cerreto Castello (cascina Noca) da Vigliano Biellese (Moncavallo) a Lozzolo, da Viverone a Valdengo (cascina Guelpa), ogni cascina con una vigna poteva contare su un altrettanto diffuso reticolo di potenziali acquirenti con botti in cantina, damigiane, brente, bottiglie, turaccioli di sughero, bicchieri su scaffali di legno, sedie impagliate, grembiuli, stracci con cui passare i tavoli, assaggiatori, cantinieri, giocatori di carte e di bocce, soci assetati.

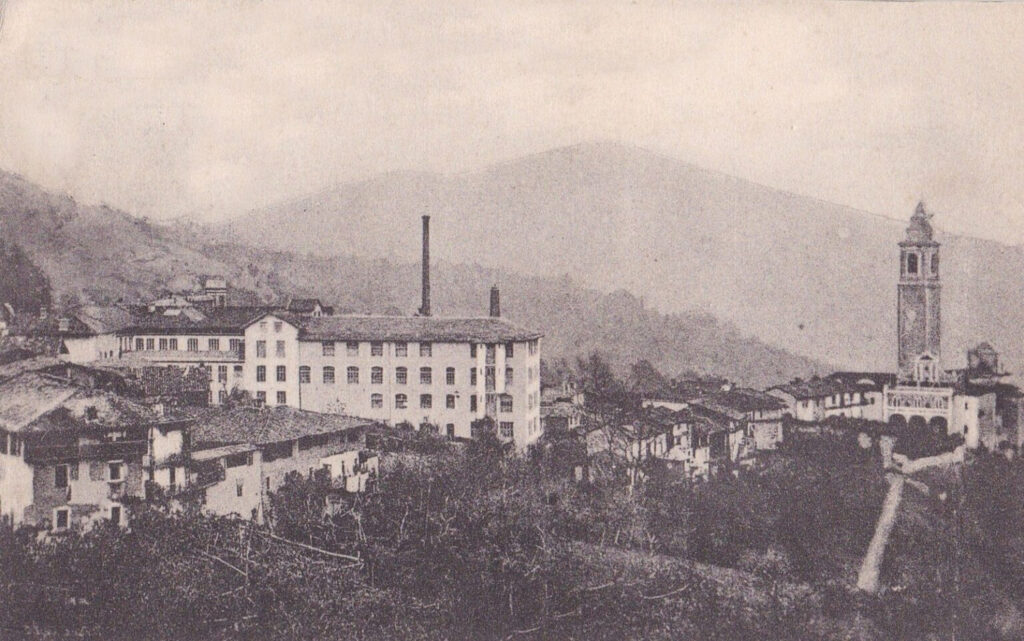

Pettinengo all’inizio del Novecento in una cartolina postale dell’epoca.

Una piccola scatola di vecchie carte emerge, inaspettata, da un armadio a muro della Fabbrica della Ruota. Mescolati ad altri, ecco i documenti (forse gli unici rimasti) di quello che fu il Club Vinicolo Pettinenghese. Pochi soci, tanto vino, una storia minima che, tra gli anni Dieci e il 1930, racconta di un piccolo sodalizio di paese alle prese con la quotidianità e i grandi eventi, dalla Prima Guerra Mondiale all’avvento del Fascismo. Il milieu è quello della borgata Livera, poche case lungo la via Giovanni Battista Maggia, tra il colle di Villa Piazzo e il Maglificio Bellia. Alla fine dell’Ottocento c’era già, da quelle parti, un “Club operaio” di stampo socialista. I due termini, club e operaio, appaiono come una contraddizione. I lavoratori vanno al pub, non al club, ma tant’è (altri club operai erano già nati e altri sarebbero stati costituiti nei dintorni). La vita della società, costituita da una quarantina di soci, sembrò potersi concludere alla fine del 1911 quando, a causa delle forti imposte daziarie, si prospettò lo scioglimento. Ma il club, sotto la presidenza di Romildo Costa, tenne duro e, malgrado i debiti da onorare (il più importante dei quali era quello contratto verso l’Unione Cooperativa fin dal gennaio di quello stesso 1911 per merci e mobilio rilevati), la cantina e la mescita restarono aperte. Il 1911 è da considerarsi l’anno di fondazione Club Vinicolo Pettinenghese che, con tutta evidenza, era sorto sulle ceneri delle precedenti esperienze associative. Tale data si deduce dalle lettere inviate alla “Premiata Fabbrica di Bandiere, Ricami Arredi e Paramenti da Chiesa” di Giuseppe Pelitti di Novara tra il novembre e il dicembre 1924. Il club stava cambiando nome, si sarebbe chiamato “Circolo Sociale Pettinengo”, e la data sulla bandiera (ricamata sul rovescio cremisi, mentre la “facciata” avrebbe accolto il Tricolore) doveva essere il 1911.

Il timbro del club.

In quei tredici anni era accaduto di tutto. Quella di Livera era una società vinaria, o vinicola, piuttosto inquieta, sempre pronta a mettere in discussione il proprio assetto statutario, a rivedere il regolamento interno e a ritoccare costi all’ingrosso (il vino “esportato” era quello ceduto a brente direttamente dalla cantina del club ai soci che ne facevano acquisto) e al dettaglio, cioè il vino venduto nella “sala”. Lì agiva, in quei primi anni, una cantiniera, Clodina Ginepro, assistita dal marito Giovanni. Oltre al vino, la donna dal bancone mesceva liquori, vermut, birra (rigorosamente Menabrea) e “gasseuse”. La sede, presa in affitto dalla signora Rosina Faccio, vedova di Cesare Chiappo, si trovava in via Maggia 58 (dove oggi c’è il Circolo ARCI?). Nel 1911, in concomitanza con l’arrivo della luce elettrica a Pettinengo, il club si dotò di due “fiamme” dimostrando di volersi mantenere al passo coi tempi. Nel 1920 furono riviste le condizioni di locazione e anche la sede, per quanto immutata nel tempo, fu sempre oggetto di confronto. La maggioranza dei soci ambiva a uno stabile di proprietà, da acquistare o da edificare ex novo, ma non ci fu mai disponibilità economica sufficiente. Anche perché i membri del club erano piuttosto generosi, per natura e/o per dovere statutario. Non venne mai meno, infatti, la beneficenza nei confronti di varie istituzioni filantropiche della comunità, dall’asilo infantile alla banda musicale.

Pettinengo all’inizio del Novecento in una cartolina postale dell’epoca.

La vita quotidiana del circolo, che si svolgeva tra continue “rifondazioni” del consiglio di amministrazione, cambi della guardia alla presidenza, assaggi e acquisti di partite di vino, interventi di manutenzione sul gioco delle bocce, iniziative “culturali” come l’impianto di una biblioteca (ipotizzata nell’autunno del 1924 ma, a quanto pare, non realizzata) e reprimende ai soci che si comportavano male, fu toccata profondamente dalla Grande Guerra. Alcune assemblee generali dei soci non raggiunsero il numero legale perché i più erano impegnati al fronte (in effetti, tra il 1915 e il 1918 il club rallentò sensibilmente il ritmo operativo). Nel verbale dell’11 gennaio 1918 si legge che la proposta del socio Celestino Sirotti di inviare cinque lire “ai soldati combattenti, soci o figli di soci”, fu messa ai voti e approvata, “detta somma però non fu mai spedita perché si fece rilevare che dato il numero rilevante di soldati a cui spedire la somma avrebbe portato una spesa troppo gravosa per il club”. La fine del conflitto restituì non tutti i pettinenghesi alle loro famiglie, ma riportò la pace nel paese. All’interno del circolo si riaccesero le solite questioni gestionali finchè il Fascismo non si impadronì del potere. L’orientamento del club, non più tanto socialista quanto liberal-monarchico, fece scoccare fin da subito alcune scintille che promettevano nulla di buono. Le mutate condizioni politiche imposero una riflessione e, già al 1° aprile 1923, si dovette prendere atto della necessità di adeguare la struttura societaria alla situazione generale che, a quell’epoca, sei mesi dopo la Marcia su Roma, si presentava ancora drammaticamente molto fluida. “La Società non deve mai arrecare offese a chicchessia, essa dovrà essere apolitica, col massimo rispetto per ogni idea. Ad evitare incidenti, alla scadenza dell’abbonamento al giornale «Gazzetta del Popolo», non verrà più rinnovato, favorendo solo la «Gazzetta Agricola»”. La presenza del giornale liberale, monarchico e anticlericale torinese sui tavoli della sala avrebbe dichiarato fin troppo l’appartenenza ideologica del circolo: meglio non esporre vessilli che potevano attirare problemi.

Pettinengo all’inizio del Novecento in una cartolina postale dell’epoca.

Nel frattempo, “onde formare un nuovo statuto adatto alle esigenze della nuova società” fu nominata una apposita commissione sotto l’egida del sindaco, cav. Guido Piana. Nel 1924 fu stilato il nuovo statuto e il nuovo regolamento interno, ma non bastò. Il Segretario Politico del PNF di Pettinengo, Renato Azario, segnalò il pessimo contegno dei soci di quello che era diventato il “Circolo Sociale Vinicolo” (la parola club, di matrice anglofona, non piaceva ai fascisti, tant’è che fu espunta). Per quanto il presidente del sodalizio abbia risposto a quella segnalazione con cortese fermezza sottolineando il “basso profilo” tenuto dai suoi consoci, quella che appariva come la ricerca strumentale di un casus belli rimase tale. Anche perché, nella primavera del 1924, più precisamente il 18 e il 24 aprile, si verificarono due fatti che, se non vere e proprie provocazioni ordite ad hoc, furono interpretate, con la dovuta parzialità, come episodi che confermavano la inadeguatezza del circolo di via Maggia. Su un terreno di proprietà parrocchiale, alcuni individui non di Pettinengo esercivano un cinematografo (probabilmente ambulante). Alcuni di questi individui erano entrati nella mescita e avevano preteso di bere. Non essendo soci, non avrebbero potuto essere serviti. Ne nacque un alterco che non degenerò per l’intervento di due soci che mediarono, ma uno di quegli avventori, definendosi “sovversivo” compì un gesto significativo: dopo aver offeso l’Italia e gli Italiani, si strappò un nastrino tricolore che aveva all’occhiello, poi stracciò un giornale su cui campeggiava il nome di Mussolini, infine con una sedia spaccò il soffitto del locale. Qualche sera dopo, si presentò il medesimo “cliente” con il suo principale. L’intento era di attaccar briga. Accusò i soci di essere sovversivi (!) mascherati da benefattori dell’asilo e li minacciò di far chiudere il circolo sventolando la tessera fascista “asserendo che con tale documento dovunque doveva essere servito e rispettato”. Due eventi dai contorni confusi: fu facile forzare la mano. Le parti furono artatamente invertite e il club fu etichettato come fonte di guai e come covo di esagitati. Tuttavia, il club, modificando nome e statuto, poté sopravvivere per altri cinque anni. All’inizio del 1930, però, l’autorità di Pubblica Sicurezza rilevò la non congruità della licenza di esercizio di cantina in capo a due soci (Fino Mazzia e Tancredi Maggia). Nell’attesa di ottenere una nuova licenza, per quale si dichiarò disponibile il socio Giuseppe Sirotti, il circolo fu chiuso al pubblico. Non riaprì più. La Questura della Provincia di Vercelli sollevò insuperabili eccezioni allo scopo di fascistizzare la vinaria, o vinicola, di Livera incorporandola nel locale Dopolavoro. Fu convocata un’assemblea generale. I soci, trentanove, sotto la guida del presidente Giuseppe Minazio, si espressero con votazione segreta. Con larga maggioranza preferirono sciogliere il sodalizio. Era il 27 aprile 1930.